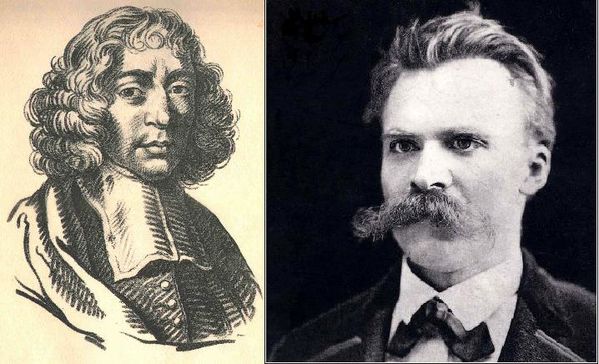

« Je suis très étonné, ravi ! J’ai un précurseur et quel précurseur ! Je ne connaissais presque pas Spinoza. Que je me sois senti attiré en ce moment par lui relève d’un acte "instinctif". Ce n’est pas seulement que sa tendance globale soit la même que la mienne : faire de la connaissance l’affect le plus puissant - en cinq points capitaux je me retrouve dans sa doctrine ; sur ces choses ce penseur, le plus anormal et le plus solitaire qui soit, m’est vraiment très proche : il nie l’existence de la liberté de la volonté ; des fins ; de l’ordre moral du monde ; du non-égoïsme ; du Mal. Si, bien sûr, nos divergences sont également immenses, du moins reposent-elles plus sur les conditions différentes de l’époque, de la culture, des savoirs. In summa : ma solitude qui, comme du haut des montagnes, souvent, souvent, me laisse sans souffle et fait jaillir mon sang, est au moins une dualitude. - Magnifique ! »

Friedrich Nietzsche, Lettre à Franz Overbeck, Sils-Maria, le 30 juillet 1881, trad. David Rabouin

Dans une lettre adressée à Franz Overbeck datée du 30 Juillet 1881, Nietzsche ne cache pas combien furent grandes sa joie et sa surprise de s’être découvert un précurseur et un interlocuteur en la personne de Spinoza. D’emblée il tient cet homme pour un semblable, quelqu’un avec qui il s’accorde tant sur les principaux points de doctrine philosophique que sur la manière de vivre. En lui, il voit, l’incarnation vivante du « penseur privé » (Deleuze), celui dont il ne peut que louer l’indépendance d’esprit, la solitude et le style de vie, à l’écart du bruit et de la foule, du troupeau et de ses opinions, des professeurs et de leurs chaires. Nietzsche s’émerveille ainsi de l’affinité profonde qu’il a, naturellement, avec un philosophe, dont la particularité rare est de s’être courageusement attelé, toute sa vie durant, à nier la réalité de la liberté et de la volonté tel que les hommes se l’imaginent ; et à poursuivre sur cette voie radicale, en niant l’existence de fins transcendantes, du devoir-être, du non-égoïsme, du Bien et du Mal, autant d’erreurs multiséculaires dérivées et entretenues par l’ordre moral du monde.

Si la fascination pour le penseur hollandais s’atténue, par la suite, au point que Spinoza ne soit pas épargné dans la section I de Par delà bien et mal, où sont passés au crible et systématiquement déconstruits les systèmes philosophes adverses, leur proximité assumée n’en rend que plus apparente leur convergence sur le problème de la volonté. En conférant à la philosophie une orientation profondément vitale et joyeuse, l’un comme l’autre, ont, dès le début, accordé une position centrale à la volonté à titre d’enjeu éthique et existentiel. Parce que les hommes la conçoivent comme une faculté immédiate, évidente, incontestable ; parce que de son caractère apparemment indubitable, ils forgent des notions erronées et confuses dont ils ne perçoivent pas l’origine ; elle constitue, selon eux, un problème majeur pour la pensée. Il appartient, dès lors, au philosophe de porter à jour ses contradictions, ses insuffisances, sa fausseté et de redresser l’image que les hommes en ont, pour que ces derniers cessent enfin d’appeler du nom de liberté leur propre servitude. La tâche est d’autant plus ardue que la plupart des philosophes ont jusqu’ici fait « l’éloge renouvelé d’une nature humaine fictive » (Traité de l’autorité politique, p. 918), socle d’un édifice moral plein de ressentiment et nourri par un sentiment de vengeance contre le réel des hommes, leurs passions, leurs volitions et leurs désirs.

A partir de la critique de la volonté, la philosophe doit donc opérer un renversement des valeurs. Il doit se dégager des conceptions plébéiennes de la volonté, comme de celles, plus raffinées, de ces philosophes qui, en choisissant d’y apporter leur crédit, par un attirail conceptuel (faussement) sophistiqué, ont contribué à asseoir le dogmatisme des puissances établies et décadentes. Autant dire que Nietzsche et Spinoza (dans une moindre mesure) revendiquent ce caractère scandaleux du philosophe, personnage qui ne peut pas ne pas choquer lorsqu’il pratique correctement et honnêtement son art.

En l’occurrence, pour le premier, cela signifie qu’il convient de prendre très au sérieux la critique spinoziste de la volonté, ne serait-ce parce qu’elle ne l’a pas été jusqu’à présent. Mais il le faut aussi et surtout pour la raison, plus dommageable encore, que cette critique n’a pas été jusqu’ici poussée à son terme, pas même pas son auteur. Comme souvent, Nietzsche décèle un blocage dans la pensée des auteurs qu’il commente, blocage qui les a empêchés d’explorer toutes les possibilités dont leur philosophie était grosse (preuve d’ores et déjà que, chez le philosophie, d’autres forces sont à l’œuvre que la simple volonté consciente). « Un penseur peut se contraindre pendant des années à penser à rebrousse-poil: je veux dire à ne pas suivre les pensées qui s'offrent à lui » (Aurore, §500, p. 258). Si Nietzsche marche volontiers dans les pas de Spinoza, il pressent clairement qu’il lui faut radicaliser sa critique de la volonté, quitte à l’appliquer à Spinoza lui-même. Il lui faut aller là où le philosophe n’a pas su ou voulu aller, trouver dans sa critique ce qu’il n’y aurait peut-être jamais mis, et prendre le risque de découvrir, en chemin, des vérités encore insoupçonnées. C’est seulement ainsi que, paradoxes des paradoxes, la volonté, démolie dans un premier temps, est capable de revenir, transfigurée et métamorphosée en une hypothèse aux conséquences incalculables : en volonté de puissance.

Comment s’effectue un tel passage ? Comment la volonté niée et congédiée peut-elle conduire à former l’idée de volonté de puissance ? Comment, Nietzsche à partir de la déconstruction méthodique et systématique du concept de volonté, initiée par Spinoza et approfondie par lui-même, parvient-il à réintroduire (contre le philosophe hollandais) la volonté comme volonté de puissance, et quelles sont transformations du concept de volonté sont impliqués dans une telle opération ?

Pour le savoir, il faut d'abord examiner en quoi consiste la critique de la volonté libre chez Nietzsche et Spinoza, et ce qu’elle révèle de convergences entre les deux auteurs. Puis tenter de comprendre comment Nietzsche, en radicalisant et dépliant les conséquences d’une telle critique, aux plans philologique, épistémologique et métaphysique, en vient à faire de Spinoza un adversaire philosophique. Enfin, il s'agit de montrer comment Nietzsche découvre dans le principe de la volonté de puissance, un nouveau fil directeur pour sa pensée, et comment certaines des intuitions les plus fécondes de sa philosophie de maturité se retrouvent chez Spinoza, pour peu qu’on arrive à dépasser l’interprétation qu’il a donné de la philosophie de ce dernier.

Nietzsche avec Spinoza ou la critique sans concession de la volonté libre

Le mirage du libre-arbitre

Si les deux auteurs communient dans leur critique sans concession de la volonté libre, cette communion se manifeste, en premier lieu, autour de la question du libre-arbitre. Dans le libre-arbitre en effet, l’homme croit déceler sa liberté et sa volonté, les deux étant, pour lui, intimement liés. Sa liberté, il la définit ainsi comme un pouvoir de vouloir couplé à une capacité d’exécution du voulu, c'est-à-dire comme pouvoir de production d’effets déterminés. Ceci justifie qu’il puisse clamer « L’effet c’est moi » (Par delà bien et mal, §19, p. 642) sans craindre d’énoncer une absurdité. Quant à sa volonté, il se la représente naturellement comme faculté libre : libre, d’abord, parce qu’ayant toujours la possibilité d’être ou de ne pas être exercée (à l’instar de la puissance aristotélicienne) ; libre, ensuite, parce que pouvant toujours se tenir à distance des objets, attestant en amont d’un « substrat » indifférent au contenu visé par elle (Généalogie de la morale, I, §13, p. 870), libre encore, parce que présente à la conscience à titre de « certitude immédiate » et spontanée, d’expérience intérieure et indubitable (PBM, §16, p. 639), de connu « sans preuve » (Principes, I, 39) ; libre, toujours, par sa disposition à suivre ou à ne pas suivre l’entendement (Méditations métaphysiques, IV); libre enfin, au sens où Descartes parle d’une faculté à l’extension illimitée et à la portée infinie, d’un don « qui nous rend pareils à Dieu » (1ère Lettre à la reine Christine) nous distinguant (supérieurement) des autres êtres vivants tout en soulignant notre dépendance ontologique à l’égard du Créateur. Dans la représentation que se font les hommes (et avec eux les philosophes) de la volonté, on trouve donc, la plupart du temps, un ensemble de postulats conjointement métaphysiques, ontologiques, cosmologiques, épistémiques et moraux (cf. infra) que rien ne vient, à priori, corroborer, sinon des présupposés implicites, le plus souvent injustifiés ; ou justifiés à partir de la doxa et des préjugés de sens commun qui composent « l’image dogmatique de la pensée » (Deleuze).

Ce sont ces postulats, « êtres métaphysiques » et autres « universaux » fictionnels (Ethique, II, pr. XLVIII, sc., p. 403, trad. Madeleine Francès, Robert Misrahi) que vont s’acharner à abattre, les uns après les autres, Nietzsche et Spinoza. Pour ce dernier, les hommes ne méconnaissent jamais plus la réalité de leur condition que lorsqu’ils se conçoivent doués de libre-arbitre. Par là, les hommes « se trompent en ce qu’ils se pensent libres, opinion qui consiste seulement en ceci, qu’ils sont conscients de leurs actions, et ignorants des causes qui les déterminent » (Eth, II, pr. XXXV, sc., p. 159). Le libre-arbitre nait de la coupure que l’homme opère entre effets et causes au point de s’identifier lui-même à la cause et de s’octroyer un pouvoir d’autodétermination. Est ainsi passée sous silence toute la structure de détermination affective et corporelle qui soutient tout acte conçu comme volontaire. A dessein Spinoza prend les exemples de l’ivrogne, de l’enfant, du fou (Eth, III, pr. II, sc., p. 209) pour illustrer que, ce que les hommes tiennent pour acquis pour certains d’entre eux (l’absence ou l’illusion d’un libre-arbitre), ils devraient l’accepter pour tous. De la sorte, ils cesseraient enfin de voir en l’homme « un empire dans un empire » (Eth, III, pref., p. 199) et de lui conférer un statut immérité d’extraterritorialité par rapport à l’ordre naturel. En d’autres termes, il convient de procéder à une « naturalisation de l’homme » (Fragments posthumes, V, 11, p. 211) afin que son anthropologie ne ressortisse plus de modèles théologiques ou idéalistes. Du point de vue de la nature, cet être vivant apparait alors tel qu’il est : proche d’un automate spirituel guidé par ses affects et ses instincts, et, notamment, par un instinct primordial de « conservation de l’espèce » (Le gai savoir, §1, p. 63), ou de persévérance dans l’être que Spinoza nomme « conatus ». (Eth, III, pr. VII, p. 217). A l’ignorer, on perd ce qui fait la substance de l’homme. Au travers de cette déflation ontologique, le mouvement commun à Nietzsche et à Spinoza est donc de renvoyer à la racine instinctive de toute volonté et d’établir, ce faisant, son caractère essentiellement conditionné, non trivial.

Mais les deux auteurs ne s’arrêtent pas là, ils rompent également avec le postulat d’une volonté à l’exercice intermittent. L’homme ne possède pas « une faculté absolue de vouloir et de ne pas vouloir » (Ethique, II, pr. XLVIII, p. 402) de même qu’il ne lui appartient pas que sa puissance se manifeste ou ne se manifeste pas. La volonté, comme la puissance, ne connait pas d’états, alternativement d’absence et de présence, elle ne connait que des degrés au sein d’une bipolarité active/passive, affirmatrice/négatrice. De là qu’il y ait, sans doute « volonté(s) forte(s) » (Crépuscule des idoles, §6, p. 1076) et « volonté(s) faible(s) » (Antéchrist, §11, p. 1186, PBM, §19, p. 641), affirmation et négation conscientes (Eth, II, ibid.), sans qu’il soit jamais loisible à la volonté de ne pas faire ce qu’elle fait ; sauf à croire comme l’agneau que Zarathoustra-aigle aurait pu se retenir de le manger ou que le faible eut pu choisir d’être fort, y renonçant par libre décret. (GM, §13, p. 870, Ainsi parlait Zarathoustra, IV, p. 590). De fait, « l'homme préfère encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout » (GM, III, §28, p. 972). Il n’abdique jamais sa volonté puisque que, même dans le nihilisme le plus radical ou le non-vouloir apparent, il est encore déterminé à vouloir ne rien vouloir, témoignant, même à son plus bas niveau, d’une tendance vitale à l’œuvre (erreur de Schopenhauer lorsqu’il professe l’extinction du « vouloir-vivre ») (FP, XIV, 121, p. 91). De là encore, que la volonté ne se tienne pas vis-à-vis de l’intellect dans une position d’autonomie et de surplomb, mais que toute idée enveloppe, au contraire, sa propre force affirmative (Eth, pr. XLIX, p. 785), se situant, avec la volonté, sur le plan de l’affect. (PBM, §19, p. 641).

L’antifinalisme radical ou la dénonciation de la morale

Chez les deux auteurs, on ne mesure vraiment le bouleversement représenté par une telle dénonciation du libre-arbitre et une telle rupture par rapport aux conceptions traditionnelles de la volonté, qu’au moment de se pencher sur la question des fins poursuivies par la volonté, qui, elle-même, ouvre sur la question morale. Ici la communauté de vue entre Nietzsche et Spinoza est, à nouveau presque totale. L’un et l’autre établissent sans difficulté que la loi morale a trouvé ses assises les plus solides dans la doctrine du libre-arbitre. Ils en déduisent logiquement que toutes les conséquences qui en ont été tirées jusqu’ici doivent être renversés afin que la vérité se fasse finalement jour.

Ceci commence par une réfutation extrêmement incisive de toute forme de finalisme. Au nom du libre-arbitre, on assigne généralement à la volonté le pouvoir de choisir ses fins. Puis suivant cette prémisse, on projette ces mêmes fins dans l’ordre du monde, sans oublier de les attribuer à une instance, le plus souvent, métaphysique ou surnaturelle (Dieu), pour finir par mettre en demeure l’homme de s’y conformer (Eth, I, Append., p. 79-83). A partir de là, est déjà préfiguré l’alliance des fins transcendantes, de la responsabilité, de la faute, du péché originel, et l’imposition subséquente, par le christianisme et ses avatars modernes, d’une loi morale du monde.

Avant de détailler plus avant, il convient, toutefois, de rappeler combien la dénonciation vigoureuse des deux philosophes s’attaque à la racine du problème, c'est-à-dire à ce que d’aucuns qualifieraient, en termes anachroniques, de créationnisme. A l’origine de la théologie et de sa morale, il y a effectivement, cette tendance qu’a l’homme de chercher dans toute chose, une création à laquelle correspondrait une fin, une intention. Nietzsche peut ainsi moquer dans un paragraphe intitulé « Les fins de la nature » (Aurore, §122, p. 102) ceux qui dérivent la genèse biologique de l’œil de sa fonction de vision, comme si une intention avait présidé à sa construction, au lieu d’y voir, à l’instar de la science moderne (le darwinisme), le jeu du hasard. Et Spinoza de renchérir sur cet exemple, qu’il partage avec le philosophe allemand (comme celui de la tuile), à l’aide d’autres, tout aussi stupidement finalistes: corps pour se mouvoir, dents pour mâcher, plantes, herbes et animaux pour se nourrir, soleil pour éclairer etc. (Eth, I, Append., p. 81).

A la source d’une telle croyance, les deux philosophes ont tôt fait d’identifier une régulation primitive sous le visage d’un besoin essentiel de se rassurer, de se contenter, d’éprouver un sentiment de sécurité et de réconfort, en fournissant à l’existence des choses et des phénomènes une explication ou une cause étroitement anthropomorphique et finaliste (CI, V, §5, p. 1059, Aurore, §117, p. 98). Remontant en amont du finalisme ils livrent donc au lecteur des instruments de compréhension des conditions de sa naissance et de sa diffusion, suggérant son installation précoce, dans l’esprit des hommes, grâce au triomphe combiné de l’ignorance et de l’instinct de fuite devant un réel primitivement vécu sur le mode de la crainte. Mais, par ailleurs, en aval, ils dérivent également de ce finalisme le processus génétique et gnoséologique de production des divinités et des notions morales, ainsi que leur rôle de sanction et de dépréciation de la vie.

Une fois érigé le « royaume des fins et de la volonté» (Aurore, §130, p. 107), ne restait plus, en effet, qu’à y introduire le grand ordonnateur divin, celui qui aurait ordonné, tel un architecte, l’organisation des choses en fonction des besoins humains. Au début cependant, une telle hypothèse se heurtait à l’expérience quotidienne. Chaque fois qu’un ordre hétérogène, « le royaume du hasard », semblait bousculer la conception d’un Dieu bienveillant, sous la forme d’évènements adverses aux volontés humaines, un besoin de rationalisation se faisait sentir. Dans cette optique, furent facilement inventés péché et dette originelles pour préserver l’autorité d’un Dieu, dont l’indifférence temporaire au sort malheureux des hommes, s’interprèterait, dorénavant, comme la colère déclenchée par leurs offenses et leurs fautes. Foi, confession, esprit de sacrifice, doctrines du pardon et de la culpabilité en sortirent comme de la cuisse de Jupiter. Mais comme la bonne volonté humaine ne suffisait toujours pas à tempérer la colère de Dieu (Eth, ibid., p. 83), il fallut encore professer que l’incompréhension était marque de l’infériorité humaine face à la supériorité de l’entendement divin ; qu’elle exigeait la soumission de l’homme, à savoir son adhésion inconditionnelle au culte divin. Dieu devenait mystérieux et inconnaissable et la religion aurait maintenant la charge de former des interprètes, des officiers du culte et des professeurs de morale (prêtes et théologiens). L’irréfutabilité apparente de cet argument de profonde mauvaise foi, simple simulacre de raisonnement, devait, néanmoins, selon Nietzsche, assurer, par un coup de force inaugural, la domination historique du christianisme sur les autres religions (Aurore, ibid., p. 108).

A la suite de l’alliance scellée entre Dieu, volonté, fins et libre-arbitre, par le biais de mensonges et d’ignorance sciemment entretenue, ne pouvait que germer l’idée de responsabilité, matrice de toute vision morale du monde. A travers elle, Nietzsche et Spinoza, décèlent, que c’est un véritable « instinct de punir et de juger qui est à l’œuvre » (CI, V, §7, p. 1061), instinct qui n’en finit pas de culpabiliser la nature humaine et de n’avoir contre elle que ressentiment, détestation, pitié et compulsion de réforme. De fait, pour ces « prêcheurs de vertu », la volonté est toujours assomption d’un écart à combler entre l’être et le devoir-être, ce qui permet, en toutes circonstances, de la livrer au tribunal de la morale. Bien, Mal, blâme, mérite et louange (Eth, Ibid., p. 87) ne sont alors jamais que les excuses trouvées par cette « métaphysique de bourreau » pour qualifier tout ce qui va dans le sens ou à l’encontre de ses préjugés. Pour ses prédicateurs, l’enjeu n’est autre que de s’arroger le pouvoir (institutionnel, social et politique) de juger les actions des hommes, et par delà, d’évaluer la réalité elle-même, à l’aune de valeurs réactives et empoisonnées (« bacille de la vengeance »). Or « il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car· ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout... » (CI, VI, §8, p. 1062). Il n’y a jamais que du bon et du mauvais (GM, §11, p. 866) que des évaluations et volitions singulières, créatrices de valeurs (Eth, III, pr. IX, sc., p. 221, GS, §335, p. 245)

Contre cette morale des inquisiteurs (« jamais à court de questions »), leur psychologie falsifiée de la volonté, leur libre-arbitre invoqué comme chef d’accusation et objet de châtiment, les deux penseurs revendiquent l’innocence et l’irresponsabilité des hommes face à ce qu’ils sont et face à ce qui est. En cela, les deux auteurs ont bien conscience d’aller contre un présupposé alimenté et sédimenté au cours d’une histoire millénaire (FP, XIV, 30, p. 189), au point d’en être devenu l’opinion populaire et le schème interprétatif des philosophes par excellence (Descartes et son empire sur les passions, Eth, III, Pref., p. 201, Kant et l’impératif catégorique, L’Antéchrist, §11, p. 1136, Schopenhauer et sa morale doloriste, CI, V, §6, p. 1060).

L’autorité de la nécessité ou la volonté ignorante

Pourtant, cette voie est la seule ouverte aux philosophes qui ont désappris « à voir dans la responsabilité les lettres de noblesse de l’humanité » (Humain, trop Humain, §107, p. 88), et abandonné l’attitude de déploration, ce « ton grand seigneur adopté naguère en philosophie » (Kant). Affranchis de la « cause finale » et de tout horizon téléologique, qu’il soit immanent ou transcendant, leur mission consiste désormais à explorer les nouveaux continents ouverts par une telle perspective. Plus précisément, cela signifie trois choses : renverser, d’abord, la métaphysique bâtie sur le libre-arbitre de la volonté, en montrant qu’elle procède d’une inversion causale ; porter, ensuite, le message de l’irresponsabilité foncière de cette humanité prise dans les rets de la nécessité ; produire, enfin, en repartant du corps, un savoir nouveau sur cette volonté, méconnue parce que mal connue.

Derrière le libre-arbitre, Nietzsche et Spinoza retrouvent effectivement cette croyance enracinée en un arrière-monde, et, contenue, en elle, toute la métaphysique traditionnelle : son caractère duel et équivoque, son idéalisme incurable, son cortège d’oppositions et de contradictions entre monde sensible et monde intelligible, univers conditionné et univers inconditionné, royaume divin et royaume humain. Leur première réaction est, par conséquent, de démontrer que tout y est à l’envers, que ce qui est pris pour de la liberté est de la servitude, que ce qui est pris pour de la fatalité est de la liberté, que ce qui est conçu comme cause y est effet, et que rien n’y est équivoque mais tout univoque.

Si ce qui y est pris pour de la liberté est servitude, c’est que l’image que les philosophes se font de la liberté de la volonté est tout entière contaminée par la croyance au contingent et au possible. Ils croient que l’homme est né libre, que ce qu’il a voulu, il aurait pu ne pas le vouloir, qu’il aurait pu ne pas l’accomplir, que s’il l’a fait, c’est par « vice » ou par quelque autre motif. D’ailleurs, ce n’est pas seulement que l’homme soit doué de libre-arbitre, mais Dieu lui-même ; Dieu qui, comme chez Descartes, aurait pu décider que 3 et 2 ne fissent pas 5. L’homme serait cause efficiente de ses actes, comme Dieu serait cause efficiente de l’homme. Or, cela est tout à fait impossible pour Spinoza, car, en Dieu, la liberté de la volonté serait déjà le symptôme d’une imperfection, d’un défaut de sa part (Eth, I, pr. XXXII, sc. II). La Substance et Nature qui sont ses autres noms seraient, à ce moment-là, tout aussi imparfaites, et le ressentiment des hommes contre le réel justifié. En outre, si Dieu, suivait un plan ou une fin, il viserait quelque chose d’extérieur à lui. Il ne serait pas à proprement parler « cause libre » de tout ce qu’il fait.

Il faut donc prendre le contrepied exact de cette métaphysique, et affirmer, en premier lieu, comme Spinoza, dans l’Ethique, ou Nietzsche, dans ses écrits de jeunesse, qu’« étant donnée une cause déterminée, il s’en suit nécessairement un effet » (Eth, I, ax. III), ou encore que « la stricte nécessité de la cause et de l’effet, exclut les fins dans la nature inconsciente » (Cahier, P I 8, 22, p. 803). Evidemment, la reconnaissance de cette nécessité surplombante doit conduire à réviser l’opposition tranchée entre elle et la liberté. Car liberté et nécessité, ne se tiennent pas l’une face à l’autre, telles des masses se livrant un combat de titans. La tâche du philosophe est, au contraire, de penser une « libre nécessité » par quoi puisse être dit bon et libre (CI, VI, §2, p. 1057) ce qui découle de sa propre nature (Lettre à Schuller, p. 1251).

Renverser, toutefois, n’est pas suffisant, ni pour l’un, ni pour l’autre. Que Dieu soit « Substance » univoque ou « Nature naturante », dont procède nécessairement toute diversité d’attributs et de modes sous forme de Nature naturante, de même que tout effet sous forme de « Nature naturée » ; que l’homme ne soit la conséquence d’aucun but, d’aucune fin, d’aucune volonté, et n’en porte aucune étant, en ce sens « un fragment de fatalité » (CI, ibid., trad. Albert), ne dit rien sur ce qui fait naître, en lui, l’illusion de la volonté libre.

Or, la généalogie de cette idée va révéler qu’elle provient d’une inversion causale, d’une confusion initiale entre cause et effet. Raison qui pousse Spinoza et Nietzsche à s’accorder à comprendre la volonté toujours comme un effet déterminé (Eth, I, pr. XXXII) et jamais comme un pouvoir d’engendrement causal. A ce titre, la volonté leur apparait essentiellement être le sommet d’un iceberg beaucoup plus important. D’une part, elle est, la résultante de toute une série multiple de causes, généralement demeurées inconnues. D’autre part, elle est ce qui vient se surajouter à toutes ses causes, au travers d’une reconstruction ex post où l’effet de surface, venu à la conscience, est interprété comme cause originelle. En vertu de deux aspects, la volonté mérite bien d’ailleurs d’être qualifiée de superficielle.

Les exemples donnés par Nietzsche sont, à ce sujet, extrêmement éclairants. Dans chacun des cas qu’il énumère, le philosophe remarque comment l’enquête sur les causes d’une volition s’est arrêtée prématurément, soit qu’on se satisfasse d’une explication facile et unique, soit qu’on plaque une représentation de plaisir ou de déplaisir (GS, §127, p. 163), soit encore qu’on se range au premier motif qui se présente, soit enfin qu’on élabore tout un récit et des raisons dans lesquelles on se reconnait. Ainsi a-t-on pure croire que le régime alimentaire décrit par l’italien Cornaro était la cause de sa longévité au lieu de la chercher dans un métabolisme exceptionnel seul compatible avec cette diète sévère (CI, VI, §1, p. 1055). De même, saisit-on, en bon chrétien, les impressions agréables comme produit de bonnes actions et d’une bonne conscience, là où c’est la vie noble et surabondante (à expliquer) qui a déterminé l’issue heureuse de ces entreprises morales. (CI, VI, §6, p. 1060). Autre exemple, on s’imagine capable de faire défiler devant soi les conséquences probables de ses actes, puis d’établir un étalon entre elles afin de les peser, et finalement se décider, par un acte volontaire en faveur de l’une ou de l’autre ; là où c’est la facilité, l’humeur du moment, une affection quelconque, en rapport avec notre physiologie, qui ont décidé pour nous. (Aurore, §129, p. 105). Dernier exemple, celui du coup de canon : on entend la détonation d’un coup de canon au loin, et, par automatisme, on intègre la sensation à tout un récit, pour donner des raisons à notre présence, au coup de canon, et à l’effet qu’il produit sur nous, alors qu’on s’est contenté de le rêver et de laisser jouer notre imagination interprétative. (CI, §4, p. 1058, FP, X, 27, p. 312).

Résumons les quatre enseignements tirés de ces exemples : « complète irresponsabilité de l’homme à l’égard de ses actes de son être » ; « Tout est nécessité » ; « Tout est innocence » et « la science est la voie qui mène à pénétrer cette innocence » (HH, ibid., p. 88-89). Nietzsche créditera Spinoza d’avoir été le seul à être parvenu, avant lui, en se libérant de la mauvaise conscience, à cette pensée de l’innocence du devenir (GM, §15, p. 902). Adoptant des accents spinozistes, il célèbrera même cette nouvelle habitude conquise « de comprendre, de ne pas aimer, de pas haïr » (Id.), avant de condamner sans réserve ce même regard froid et anémique (« ni rire, ni pleurer, mais comprendre ») grâce auquel le sage hollandais est arrivé aux mêmes conclusion que lui. (cf. infra). L’important, cependant, pour Nietzsche, demeure que grâce à lui et à Spinoza, le monde délivré du christianisme a reconquis sa virginité. Il est fin prêt pour la « science nouvelle » qui doit en émerger.

Le propre de cette science nouvelle, va être, comme on l’a entraperçu, de prendre pour objet d’étude, tout ce que le christianisme a volontairement laissé de côté. Dans le cas qui nous occupe, il s’agira, en conséquence, de faire glisser la volonté, de la conscience, vers le corps, ce dernier ayant été jusqu’à présent, injustement et complètement négligé. Car « Prendre pour point de départ le corps et en faire un fil conducteur » (FP, XI, 40, p. 372), telle est après tout l’attitude requise du philosophe qui concède que « ce que peut le corps, personne ne l’a jusqu’à présent déterminé » (Eth, III, pr. II, sc., p. 208). C’est dire que le corps est simultanément le lieu d’une d’une mauvaise connaissance et d’une profonde méconnaissance: mauvaise connaissance des rapports qu’il entretient avec l’esprit ; méconnaissance des liens tissés entre la volonté, qui se contente de recueillir des effets, et lui comme siège de phénomènes inconnus.

Si en la matière, la contribution de Gilles Deleuze s’avère décisive, le philosophe français ayant le premier mis en exergue cette problématique du corps commune aux deux auteurs, il n’en reste pas moins, que le parallélisme spinoziste (Eth, II, pr. XII, p. 115), quant à la question du vouloir, pêche encore par excès d’idéalisme. Les volitions, étant déterminées (à l’infini) par des idées de causes extérieures, y sont localisées dans l’attribut Pensée (Eth, II, pr. XLVIII, p. 183). Autrement dit, la volonté relève encore du domaine de l’Esprit, bien que sa genèse soit parallèle à celle des appétits et des désirs, l’objet de l’idée suscitant une volition n’étant autre qu’une certaine affection du corps (Eth, II, pr. XIII, p. 117).

Nietzsche ne suivra donc pas Spinoza sur la pente du parallélisme. En bon philologue, il visera une réforme plus radicale de la pensée qui ne touche pas seulement à ce qu’on entend pas corps, volonté, esprit ou conscience, mais concerne jusqu’aux mots et aux formes verbales utilisées pour désigner ces réalités. Faute de quoi, insistera-t-il, le penseur se condamne à reproduire les schèmes trompeurs logés dans de tels mots, quand bien même il aspirerait, à l’instar de Spinoza, à s’en libérer, en en modifiant intégralement le sens.

Nietzsche contre Spinoza ou la radicalisation nietzschéenne de la critique de la volonté

La volonté comme préjugé langagier proprement humain

Il y a une naïveté constitutive à croire pouvoir se débarrasser des couches sédimentées de significations des mots dont on use. Aucun mot n’est neutre ni désintéressé et des mots comme Dieu, Esprit, substance, cause, effet, idées, réalité, volonté le sont peut-être moins que tout autre, au regard de tout le passé chrétien et idéaliste dont ils sont chargés (CI, III, §5, p. 1042). Faire l’impasse sur les déterminations langagières de la pensée est donc une faute morale, le signe d’un manque cruel de probité intellectuelle. Le philosophe, en reprenant, sans y prendre garde, des notions et des concepts élaborés par d’autres, en des temps autres, s’affranchit des exigences de recherche et d’honnêteté intellectuelle dont il se veut tributaire. Il renonce à l’exploration de ces zones où les mots manquent, où les significations se font imprécises, où les sentiments ne se laissent pas réduire à ce que l’humain en perçoit au premier abord. Il importe, sans y faire attention, un système de concepts préformés qui pèse, du poids de plusieurs siècles de philosophie, sur l’orientation de la pensée, au point de délimiter strictement le champ du concevable, et de contraindre l’acte de philosopher à n’être que la reconduction éternelle des mêmes schémas, à savoir, « dans cette mesure, un atavisme de tout premier ordre » (PBM, §20, p. 643)

Nietzsche ne cessera donc de le répéter : « les mots nous barrent la route » (Aurore, §47, p. 48) et le philosophe authentique ne cesse de les rencontrer comme autant d’obstacles sur le chemin de la vérité et d’ « autres possibilités de commentaire du monde » (PBM, ibid.). En réalité, c’est tout le langage qui dénote d’une intense activité anthropomorphique ou « d’un grossier fétichisme » (CI, Ibid.), lequel déduit, par interpolation, une « connaissance » du monde, sur fond de croyance, au Moi, aux choses, à la durée et à l’identité, induite par la fixité des mots. La force de la critique nietzschéenne du langage est de ne négliger aucun des types de préconditionnement langagiers de la pensée, en portant la critique sur deux plans distincts. Le premier est celui de la reconnaissance du caractère extrêmement borné et réducteur du langage, celui-ci ayant été « inventé […] pour les choses médiocres, moyennes, communicables » (CI, IX, §26, p. 1095) et restant, pour cette raison, « prisonnier de sa balourdise » (PBM, §24, p. 650). Sur ce plan, le langage semble, en effet, devoir s’identifier au vulgaire, incapable (en l’état) d’atteindre le niveau de raffinement exigé par la traduction des milles et unes nuances des sentiments, pulsions et autres instincts. (Aurore, §115, p. 96). Le deuxième plan est celui la grammaire, accusée d’exercer par le biais du « je » et de la structure sujet-verbe (ou sujet-prédicat) un type spécifique de conditionnement intellectuel ou « d’aiguillage inconscient » (PBM, §20, ibid.), pointant vers la distinction usuelle, en philosophie comme ailleurs, entre l’agent et l’action qu’il est censé causer.

A ce niveau, il est remarquable que la volonté tombe parfaitement sous le coup de cette double critique des préjugés langagiers. D’une part, le préjugé de la volonté est inscrit à même notre insuffisance lexicale, découlant, fondamentalement, de notre incapacité à transcrire, par des mots, la multiplicité de processus souterrains intervenants dans ce « subtil travail aux cent facettes » (GS, §127), nécessaire à la survenue de l’acte volontaire. A ce compte, l’unité de la volonté mérite bien d’être qualifiée de purement « verbale » (PBM, §19, p. 641) puisqu’elle occulte, derrière l’unité du mot, la diversité de ses possibles référents, et entrave la recherche, en elle, des multiples facteurs en jeu. Ainsi, la simple décomposition de l’acte volontaire en un avant, un pendant, et un après suggère déjà qu’on a affaire à une instance compliquée et plurielle. D’autre part, ce préjugé d’une volonté une est inséparable du prestige grammatical accordé au sujet et à la séparation qu’il introduit entre une volonté « causa sui » et l’effet qu’elle produit (PBM, §21, p. 644). Pourtant « Sujet, objet, un agent de l’action, le « faire » et ce qu’il fait, tout cela distinct : n’oublions pas qu’il s’agit là d’une simple sémiotique qui ne signifie rien de réel » (FP, XIV, 14, p. 57).

Pour radicale que puisse paraître une telle assertion, il ne faut pas oublier combien, pour Nietzsche, nous sommes victimes de la « séduction du langage », laquelle nous pousse à appliquer l’aphorisme Wittgensteinien « ce dont on ne peut parler, il faut le taire » alors même, qu’à l’opposé, ce qui est demandé est d’affronter de face la difficulté. C’est pourquoi les concepts ne sont pas coquetteries de philosophes. Ils renvoient à une nécessité interne à la pensée de forger de nouveaux mots, voire un style (aphoristique, théâtral, poétique) tout entier, pour exprimer ces réalités nouvelles, jusqu’ici écartées par ces philosophes piégés dans la toile du langage ordinaire. Dans cette perspective, on comprend sans peine, que le philosophe-artiste, soit avant tout un « législateur de l’avenir » (Constantinidès, PBM, §211) non pas seulement en vertu de l’idéal qu’il taille à sa propre mesure, mais surtout parce que la langue dont il use est comme étrangère, surhumaine.

Suprématie des pulsions et découverte de l’inconscient

Qu’on veuille donc bien entendre que volonté est un « vain mot », une « mythologie » (CI, III, §5, p. 1042) et un cap aura été franchi sur la voie de la connaissance de nous-mêmes. Spinoza n’avait-il pas, avec sa critique de la volonté, déjà franchi le Rubicon ? Non répond Nietzsche, il n’était pas allé jusqu’à tenir « également la fin et la volonté » en nous pour une illusion » (FP, X, 26, p. 294). Le philosophe allemand a à cœur de démontrer que l’hypothèse du conatus fait encore la part trop belle à la téléologie du vouloir en posant l’effort de conservation de soi comme transcendantal de toute activité réelle. Elle méconnait la complexité de la vie (organique et inorganique) qui ne se soumet jamais à un plan prédéfini, pas même celui de sa propre conservation (GS, §349, p. 264). Mais alors, demandera-t-on quels sont les mots capables de traduire une telle complexité ? Ces mots sont instincts, pulsions, affects, hiérarchie, conquête, lutte, perspective, commandement, domination, assimilation, et appropriation. Et le corps comme lieu de domiciliation de la vie en l’homme, témoigne de la présence simultanée de tous ces termes.

A ce propos, autant l’annoncer d’emblée, le problème ne peut être, comme l’a cru Spinoza, de prôner « la destruction des affects par le biais de leur analyse et vivisection » (PBM, §198, p. 729), et d’y substituer la béatitude, amor intellectualis dei acquise au contact de la raison, comme état de domestication des pulsions. Dans l’acte de vouloir ou de connaître, il n’y a jamais ni suppression des pulsions, ni répression des affects, ni par-delà des sens mais du penser, du sentir, du vouloir, en-deçà de la conscience, par quoi la pensée, la sensation et la volonté sont elle-même possibles (PBM, §19, p. 641, FP, XI, 34, p. 191). Celui qui se prononce contre les pulsions et les affects est donc déjà contaminé par l’idéalisme, à savoir dans un état de détresse préoccupant (GS, §372, p. 295). Il ne saisit pas qu’avant de condamner, il convient, en philosophe médecin, de diagnostiquer. Or, l’enquête révèle que derrière la volonté de connaître, et la volonté en général, on trouve « un certain rapport mutuel des pulsions » (GS, §333, p. 242), issue d’une lutte où chacune, au sein d’un complexe hiérarchisé, ou bien affirme la supériorité de son point de vue, ou bien se subordonne, par une concession temporaire, à une instance de commandement ; laquelle organise la division du travail entre toutes ces « sous-volontés » (ou « sous-âmes »), et assure l’exécution coordonnée de l’ordre « en commençant par le dernier et le plus petit agent d’exécution ». (PBM, ibid., FP, XII, 27, p. 312). Ce n’est qu’après qu’intervient ce sentiment de succès qui inonde le corps, tel une explosion, et laisse accroire que le plaisir éprouvé est redevable d’une faculté dirigeante et unique (FP, X, 25, p. 77).

Nietzsche a, donc, toute légitimité d’intenter, au sujet de la volonté, à tous ses prédécesseurs, un procès en double réductionnisme : réduction d’un phénomène intrinsèquement pluriel (en termes de sentiments et d’instincts mobilisés) à du singulier ; réduction de la dualité commandant-commandé à de l’unitaire (le soi-disant « je »). Dans la réalité, « Le « monde intérieur » est plein de mirages et de feux follets : la volonté est du nombre » (CI, VI, §3, trad. Jean-Claude Hémery, p. 40).

Le penseur allemand est l’un des premiers à élaborer une véritable « psychologie des profondeurs » (Jung) où l’inconscient du corps, parcouru de processus relationnels de domination et d’obéissance, d’opposition et de résistance (vouloir), de sentiments d’attraction et de répulsion, de contrainte et de libération (sentir), de perception et de sélection, de mouvements de communication et de centralisation nerveuses (penser), occupe la place éminente (GS, ibid., PBM, §23, p. 646). En somme, il est le premier à inférer de l’inconscient physio-psychologique avec ses fonctions interprétatives la part congrue dévolue à notre vie consciente (GS, §357, p. 274). Le domaine d’application d’une telle psychologie n’exclut évidemment pas le philosophe. Il suffit, à Nietzsche de rappeler cette expérience quotidienne : qu’une pensée vient quand elle veut et non quand nous voulons, indice accablant pour toute théorie de la liberté de la volonté mais suffisant pour indiquer, à lui seul, le nouveau champ d’investigation. (PBM, §3, p. 627, §17, p. 640)

La déconstruction violente de la métaphysique classique

Nous avons mentionné que Nietzsche récusait avec vigueur le réductionnisme qui, dans sa quête effrénée d’unité, assimilait le donneur d’ordre et l’exécutant. Cependant, il semble, à première vue, qu’à une occasion au moins, le philosophie soit pris en défaut de commettre la même erreur. En effet, lorsqu’il prétend, contre la dualité de l’agent et de l’action, que « l’agir est tout » (GM, I, §13, p. 870), il apparait reconduire la clé de lecture unitaire qu’il réprouve par ailleurs. En vérité, une lecture du texte nietzschéen qui verrait ici une contradiction manquerait la cohérence de sa pensée. Si Nietzsche insiste sur la dualité dirigeant-dirigé, c’est avant tout qu’il a pris soin d’en déduire l’existence sur le fond d’une pluralité essentielle de l’agir et de la collectivité nécessaire à son apparition. En outre, ce qui est visé, dans l’affirmation d’une vision englobante de l’agir est, au fond, tout autre chose, à savoir le dualisme de la cause et de l’effet constitutif de toute la métaphysique classique et de la théorie de la volonté. Une fois de plus, Nietzsche se montre plus radical que Spinoza dans sa critique de la volonté, allant jusqu’à déconstruire violemment la métaphysique causaliste, mécaniste et atomiste qui la soutient.

Dans cette entreprise, Spinoza se classe évidemment parmi les adversaires puisqu’il y en a non seulement repris les principaux éléments (causa sui, nature, substance, unité, identité, durée, être, cause et effet) mais les a étendus à tout l’univers sans restriction, en procédant à une « généralisation injustifiée » (FP, XIV, 14, p. 91). Ce faisant, il ne s’est pas libéré du préjugé psychologique voulant que les choses se meuvent sous l’effet d’une cause extérieure (FP, XIV, 14, p.57-58). Pour Nietzsche, on ne s’est pas débarrassé d’un anthropomorphisme parce qu’on l’a transporté dans la Nature ; et on n’est sorti d’un préjugé humain parce qu’on l’a transformé en préjugé métaphysique ou ontologique (CI, VI, 3, p. 1058). Si le philosophe hollandais a accompli l’exploit de désanthropomorphiser Dieu, il n’a jamais fait que reconduire un autre type d’anthropomorphisme lorsqu’il s’est agi de décrire son action en termes de lois, de nécessité, de mouvement, de repos, de conservation, de causalité libre et contrainte, d’en soi et en autre chose. Autrement dit, il aura eu beau nier la volonté, il aura, malgré lui, transposé sa structure au monde entier. Mais, à ce sujet, quels sont les reproches que Nietzsche adresse à cette métaphysique, et au nom de quoi est-il en droit d’y voir partout la patte de l’homme ?

Premièrement, il reproche à la conception mécanique ou physique du monde, comme à la volonté, de ne recueillir, que des effets purement externes, des images (FP, XIV, 14, p. 59), des « symptômes de processus internes » (FP, XI, 36, p. 295), autrement plus compliqués et plus secrets. Evidemment, les aspects les plus délétères de cet externalisme, il les voit dans la représentation causale des physiciens, où la cause réifiée génère son effet par un mécanisme grossier de propagation externe, selon la « balourdise mécaniste régnante » (PBM, §21, p. 644) qui veut que, du choc et de la pression, on attende la production d’un effet.

Deuxièmement et en relation avec ce point, il prétend que cette même représentation externaliste entérine une vision chosiste et atomiste du monde où les atomes, isolés les uns des autres, jouissent, telles les monades Leibniziennes, d’une autonomie et d’une indépendante que rien ne vient troubler, sinon le mouvement dynamique des autres atomes. (PBM, §12, p. 636). N’a-t-on pas là, une fois n’est pas coutume, transposée sur un plan métaphysique, l’expérience banale et falsifiée d’une volonté indépendante mais contrariée par d’autres volontés ? Comme le souligne Müller-Lauter, le multiple nietzschéen ne se confond jamais avec « une pluralité de données ultimes, quantitativement irréductibles, […] comme pluralité de monades indivisibles » (Physiologie de la volonté de puissance, p. 47). Rien n’est plus éloigné de lui que ce multiple atomisé et éclaté où gronde le besoin d’unité(s).

Troisièmement, pour rebondir sur cet irrépressible besoin, Nietzsche déplore la tendance permanente à mathématiser, à égaliser, à trouver des lois et des constantes (GS, §109). « Nous avons besoin d’unités pour pouvoir compter : ce n’est pas une raison pour admettre qu’il existe de telles unités » (FP, IV, ibid.). Calculs, équations et lois ne sont que des commodités d’usage, des conventions sociales, des liaisons synthétiques qui dispensent de rechercher ce qui se passe réellement entre la cause et l’effet. A cette aune, prétendre, comme Spinoza, bâtir une philosophie more geometrico ne peut être que « supercherie » (PBM, §5, p. 629). D’autant plus que la science, elle-même, « a vidé le concept de causalité de son sens et l’a conservé pour une formule symbolique, dans laquelle il est au fond indifférent de savoir de quel côté est la cause ou l’effet » (FP, XIV, 14, p. 71).

Quatrièmement, tout cet égalitarisme est ce qui nourrit la croyance à une pulsion ou à un principe de conservation qui habiterait les choses et les êtres, comme dans le spinozisme (conatus), le darwinisme (lutte pour la vie), ou la physique moderne (constance de l’énergie). (FP, XIV, 14, p. 59, 91). Ceci suppose déjà que l’on sache ce qui se conserve et au nom de quoi (Aurore, §106, p. 85), alors même que semble bien prédominer plutôt « la dissemblance la plus grande possible et par conséquent heurt, lutte, contradiction » (FP, XIII, 11, p. 265), à travers la volonté de croître, d’accumuler, d’assimiler, de vaincre et de soumettre.

La volonté reconquise : le monde comme volonté de puissance

Une ontologie relationnelle

A supposer, maintenant, qu’on se restreigne à ne tenter de connaître que ce qu’il nous est donné de connaître, nous serait-il permis de poser un principe heuristique capable de rendre compte aussi bien des passions et des désirs humains, que du monde matériel, inorganique, avec ses processus de différenciation, de croissance et de dépérissement organiques ? Nietzsche non seulement n’évacue pas la question mais, de surcroit, se risque à la formuler dans les termes de causalité et de volonté empruntés à ses adversaires. Il y va selon lui de la probité intellectuelle qui doit être présente à toutes les étapes de la réflexion philosophique. Le penseur ne doit pas écarter une question sans l’avoir, comme le fait naturellement la puissance (PBM, §22, p. 646), poussé jusque dans ses ultimes conséquences. Mieux encore, il doit s’imposer une discipline qui ressemble à s’y méprendre à celle d’Occam et de son fameux rasoir, en n’écartant pas d’emblée l’hypothèse la plus simple d’une causalité unique présente en toute chose. Nietzsche écrit ainsi « Il n'est en fin de compte pas seulement licite de faire cette tentative : cela est ordonné par la conscience de la méthode. Ne pas supposer plusieurs espèces de causalité tant que la tentative de se contenter d'une seule n'a pas été poussée jusqu'à sa limite ultime (– jusqu'à l'absurde, s'il m'est permis de le dire) : voilà une morale de la méthode à laquelle on n'a pas le droit de se soustraire aujourd'hui » (PBM, §36, p. 661).

A l’issue de l’application d’une telle méthode, ce qui est découvert, on le sait n’est autre que la volonté de puissance. Complètement désubjectivée, déshumanisée (et même dévitalisée), la volonté devient, dès lors, aussi bien le principe générateur et justificateur d’où dérive tout ce qui existe et existera, que l’essence interne à laquelle se réduit le monde (FP, XIII, 9, p. 24 ; XIII, 10, p. 137 ; XI, 40, p. 391). Ici, le risque est grand d’hypostasier la volonté de puissance, en la comprenant comme un « en-soi », ou comme la pierre de touche d’une nouvelle conception métaphysique du monde. Il est vrai que Nietzsche peut parfois donner du grain à moudre à une telle lecture en parlant d’elle comme d’une « loi de la nature » (FP, XIV, p. 53), en dépit de toutes les récriminations qu’il adresse à l’encontre de la « rage atomiste » (La philosophie de l’esprit libre, p. 66) des autres philosophes.

Cependant, une fois encore, il semble que Nietzsche, tout en ayant été conscient de cet écueil, ait su l’éviter (FP, XIII, 9, p. 105). A l’opposé de toute substantialisation de la volonté de puissance, qui verrait en elle un Etre originaire ou un fondement, le philosophe a développé ce que Pierre Montebello appelle, à juste raison, une « ontologie de la relation », où ne persiste aucune chose, si ce n’est un monde de relation (FP, XIV, 14, p. 67) dans lequel chaque être est constitué par la force motrice de la volonté de puissance ; pathos dont l’essence relationnelle s’extériorise dans l’agir-sur réciproque des quantas (dynamiques) de force. (FP, XIV, p. 61-64). Sur la base de cette relation ontogénétique qu’est la volonté de puissance, il a alors pu exhumer le fondement affectif des forces en lutte, lequel réside dans les disparités de puissances ressenties entre forces conquérantes et forces résistantes rayonnant (à distance) les unes sur les autres, dans la mesure où en découlent les déflagrations et dégradations de volonté de puissance, à l’origine des sentiments mêlés de plaisir et de déplaisir (FP, XIV, 14, p. 59-60 ; VP, II, 58 ; FP, XII, 2, p. 141). En d’autres termes, il a conçu que c’était la différentielle quantitative de puissance, telle qu’elle ressortait du combat immanent des forces (inégales) s’épuisant les unes les autres en vue de surmonter et d’organiser ou de désagréger et de conserver, qui déterminait simultanément la qualité active ou réactive de chaque force, et la direction ascendante (affirmative) ou déclinante (négatrice) de la volonté de puissance interprétante.

Son exploit aura donc été de remplacer la métaphysique classique par une ontologie relationnelle dans laquelle se substituent la coordination simultanée (tension excitatrice) à la causalité des choses agissantes (FP, IX, 24, p. 693-694 ; FP, X, 26 p. 183), « le rayonnement des forces à la loi intrinsèque de la force, l’action à distance à l’inertie mécanique, la polarité affective à la complétude substantielle, le processus conflictuel et créatif à l’être intellectualisé, rationalisé, mathématisé de la métaphysique » (Nietzsche et la volonté de puissance, p. 26).

Amor fati ou l’éternel retour comme critère sélectif pour la volonté

La vertu de cette ontologie de la relation n’est toutefois pas limitée à la simple substitution de la relation à l’être des métaphysiciens. Elle ouvre à la pensée de l’éternel retour qui nait de la coprésence de nécessité et de hasard, du devenir et de la répétition, en tout point du monde façonné par la volonté de puissance. Elle est impliquée par elle comme cette puissance plastique polymorphe de métamorphose capable d’agencer et de ré-agencer les forces, dans le jeu mouvant et chaotique qui décide, à chaque instant, de l’état métastable dans lequel elles se fixent.

« Chaos sive natura » (FP, V, 11, p. 421), telle est dorénavant la seule loi du cours circulaire du monde, la « nécessité déraisonnable » de sa contingence d’où peut jaillir, dans la série illimitée des combinaisons et des coups de dés, une « éternité soudaine » porteuse d’une « étoile dansante » (APZ, prol. 5, p. 334). Le comprend celui qui réalise que, relativement à l’infinité des enchaînements possibles, chaque évènement, dans le choc des impulsions et forces créatrices qui le composent, dessine un visage singulier de la volonté de puissance. Celui-là sait que « la volonté de puissance de puissance ne peut pas être devenue » (FP, XIII, 11, p. 219) parce qu’elle sourd de tous les devenirs d’un jeu divin répété in inifinitum. (FP, XIV, 14, p. 150)

Expurgée de tout but, toute finalité, de toute causalité, de toute culpabilité, le monde de la volonté de puissance est donc l’unique monde où la volonté ait jamais eu la possibilité d’acquiescer sans exception à tout ce qui est, a été et sera, en prenant le parti de la création, du devenir, et du retour éternel. Tel est l’enseignement que Nietzsche a reçu, sans l’avoir voulu, un jour d’Août 1881, en marchant au bord du lac de Silvaplana ; tel est ce qui fonde sa fameuse doctrine, sa « pensée la plus lourde » (Nietzsche, t. I, p. 28), et fait de la perspective de ce qui doit être voulu une éternité de fois le critère sélectif par excellence de toute volonté.

A chaque moment, chaque fois que nous voulons, la question doit être posée « veux-tu ceci encore une fois et encore d’innombrables fois? » (GS, §341, p. 253). Conformément à l’interprétation éthique qu’en a donnée Gilles Deleuze (

Puissance, éternité, devenir-actif : dépasser l’interprétation nietzschéenne de Spinoza

Spinoza n’a-t-il pas à sa manière entrevu cette forme d’éternité, quand il a parlé de l’existence comme d’une « vérité éternelle » (Eth, def. VIII, p. 17) à ne surtout pas confondre avec la durée ? N’a-t-il pas élaboré une philosophie du « devenir actif » (Séverac) et de la puissance qui rivalise avec la philosophie nietzschéenne plutôt qu’elle ne s’y oppose, comme tente de nous en convaincre le penseur allemand ?

Il lui appartient, en tout cas, d’avoir interprété Spinoza et son conatus dans un sens essentiellement conservateur, plutôt que de l’analyser comme un élan vital ou un désir d’expansion capable de se sublimer dans les plus hautes formes de joie (béatitude) et dans les plus hauts degrés de connaissance. Spinoza pourtant l’affirme clairement : l’homme dont l’existence est entièrement tournée vers la persévérance mécanique, vers la défense stricto sensu de son mode d’existence (comme c’est le cas sous des régimes tyranniques), est l’homme de la crainte, l’homme dominé par des affects réactifs qui le maintiennent au plus bas niveau de sa puissance (TP, pref., p. 609, Eth, IV, pr. LXIII, sc., p. 441, pr. LXVII, p.446-447).

Mais, en outre, il est faux que le conatus soit uniquement synonyme de préservation. Au contraire, Spinoza envisage pour un tel effort des chemins qui n’excluent pas des décompositions intermédiaires dans l’optique de la former des unités de composition de puissance supérieure, en fonction de l’image de choses associé à ces compositions et décompositions de rapport. (Eth, IV, pr. LIX, sc., p. 435). Il ira même jusqu’à nier que le meurtre d’Oreste soit un crime « sous l’aspect positif de l’acte accompli », à savoir sous le rapport de composition directe avec l’idée d’Agamemnon. (Lettre à Blyenberg, XXIII, p. 1162). Que l’autoconservation ait « ses arts et ses ruses propres » en vue de « l’auto-élévation » (PBM, §262, p. 816-817), ou, que « la véritable pulsion fondamentale de » vie tende à « l’expansion de puissance » quitte à y « sacrifier la conservation de soi » (PBM, §349, p. 263) n’est donc pas contradictoire avec le spinozisme pour peu qu’on entende « l’effort de persévérer dans son être » au sens large.

Car le conatus tend, d’abord, à affirmer l’essence du mode individuel qui lui correspond dans l’existence. Or l’essence d’un mode n’est ici, n’est rien d’autre que la part intensive propre à un « quantum de puissance » (divine) (FP, XIV, 14, p. 56-57) qui s’exprime sous la forme d’un rapport caractéristique ou d’une relation non-substantielle, en tant que vérité éternelle concernant l’existence de ce mode. En ce sens, Spinoza se contente de formuler, dans son langage à lui, l’injonction que Nietzsche met dans la bouche de son Zarathoustra : « deviens ce que tu es » (APZ, IV, p. 537). Résumons : le devenir actif chez Spinoza est l’affirmation (conatus), en nous-mêmes, de la plus haute puissance (essence) telle qu’elle cherche à se manifester comme relation ontologique éternelle et singulière (vérité éternelle) contemporaine de notre existence (éthique).

Autant dire qu’il partage presque tout avec le devenir actif nietzschéen : l’ontologie relationnelle, l’anti-substantialisme (au niveau des modes), le conatus, qui dans les bonnes conditions (affects joyeux) est déterminé comme volonté de puissance, et l’éternité immanente conquise à même la vie. Il faudrait ajouter que ce devenir actif éternel, lui aussi, relève moins d’une décision volontaire, que d’une épreuve, d’un effort de connaître sachant que la connaissance, toujours, « travaille comme instrument de la puissance » (FP, XIV, 14, p. 92) notamment au travers de ces figures « rares » que sont celles de Nietzsche et de Spinoza qui ont cherché à embrasser la réalité de tout leur être au point d’en faire le principe même de leur éthique (Eth, IV, pr. XXXVIII, p. 401-402). A ce propos, Maurice Blondel écrit très justement « Comprendre aussi par la pensée ce qui nous comprend nous même dans la réalité, et retrouver cette vérité universelle qui fonde notre individualité sous la forme de la nécessité et de l’éternité, voilà donc, pour Spinoza, le vrai, le bien, la liberté, la béatitude ». (Dialogues avec les philosophes, p. 15). Ce que Nietzsche traduit simplement par cet impératif : « Imprimons à notre vie l’image de l’éternité » (FP, V, 11, p. 396).

Au terme de ce parcours, il apparait que les deux auteurs ont développé chacun une philosophie extrêmement originale en ce qu’elle parvient à s’exonérer presque totalement du problème de la volonté tel qu’il est formulé traditionnellement. Il reste que même, une fois évacuée la question (« que dois-je vouloir ») étant donné qu’on est toujours plus voulu que voulant, la question éthique (« que dois-je faire ») demeure. Or la contribution réelle qu’ont apportée les deux auteurs à cette question a consisté à montrer que la possibilité d’y apporter une réponse était elle-même étroitement solidaire du rejet de la conception de l’homme comme volonté libre. A partir de ce moment-là, il reste, à chacun, à déterminer si les idées « libre nécessité », d’ « amor fati » et de « volonté de puissance » qui concilient ce que les autres philosophes ont généralement tenu pour irréconciliables, peuvent effectivement servir de guide pour la pensée et pour la vie.

Pierre Rivière

Bibliographie

CREPON, Marc (dir.), Nietzsche, Paris, L’Herne, 2000.

DELEUZE, Gilles, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968.

DELEUZE, Gilles, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962.

DELEUZE, Gilles, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003.

DELEUZE, Gilles, Spinoza et le problème de l’expression, Paris, Les Éditions de Minuit, 1968.

DESOCHE, Philippe, La volonté, Paris, Flammarion, 1999.

FARAGO, France, La volonté, Paris, Armand Collin, 2002.

HEIDEGGER, Martin, Nietzsche, t. I & II, Paris, Gallimard, 1971.

MACHEREY, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La première partie. La nature des choses, Paris, PUF, 1998.

MACHEREY, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La deuxième partie. La réalité mentale, Paris, PUF, 1997.

MACHEREY, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La troisième partie. La vie affective, Paris, PUF, 1995.

MACHEREY, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La quatrième partie. La condition humaine, Paris, PUF, 1997.

MACHEREY, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La cinquième partie. Les voies de la libération, Paris, PUF, 1994.

MONTEBELLO, Pierre, Nietzsche. La volonté de puissance, Paris, PUF, 2001.

MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, Physiologie de la volonté de puissance, Allia, 1998.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Geneviève Bianquis, rev. Paul Mathias), Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Flammarion, 1996 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Julien Hervier), Aurore, Paris, Gallimard, 1989 (1970).

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Éric Blondel), Ecce Homo, Paris, Flammarion, 1992 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Anne-Sophie Astrup, Marc de Launay), Fragments posthumes. Été 1882 – printemps 1884, Paris, Gallimard, 1997, in Œuvres philosophiques complètes IX, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Jean Launay), Fragments posthumes. Printemps – automne 1884, Paris, Gallimard, 1982, in Œuvres philosophiques complètes X, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Michel Haar, Marc B. de Launay), Fragments posthumes. Automne 1884 – automne 1885, Paris, Gallimard, 1982, in Œuvres philosophiques complètes XI, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Julien Hervier), Fragments posthumes. Automne 1885 – automne 1887, Paris, Gallimard, 1978, in Œuvres philosophiques complètes XII, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Pierre Klossowski, Henri-Alexis Baatsch), Fragments posthumes. Automne 1887 – mars 1887, Paris, Gallimard, 1976, in Œuvres philosophiques complètes XIII, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Jean-Claude Hémery), Fragments posthumes. Début 1888 – début janvier 1889, Paris, Gallimard, 1976, in Œuvres philosophiques complètes XIV, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Éric Blondel, Ole Hansen-Løve, Théo Leydenbach, Pierre Pénisson), Généalogie de la morale, Paris, Flammarion, 1996 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Henri Albert, Alexandre-Marie Desrousseaux), Humain, trop humain, Paris, Hachette, 1988.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Éric Blondel), L’Antéchrist, Paris, Flammarion, 1994 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Henri Albert), Le crépuscule des idoles, Paris, Flammarion, 1993 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Jean-Claude Hémery), Le crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1988.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Patrick Wotling), Le gai savoir, Paris, Flammarion, 1997 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Pierre Klossowski), Le gai savoir. Fragments posthumes (1881-1882), Paris, Gallimard, 1967 in Œuvres philosophiques complètes V, Paris, Gallimard.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Éric Blondel), Nietzsche contre Wagner, Paris, Flammarion, 1992 in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich (trad. Patrick Wotling), Par delà bien et mal, Paris, Flammarion, 2000, in Œuvres, Paris, Flammarion, 2000.

SÉVÉRAC, Pascal, Le devenir actif chez Spinoza, Paris, Honoré Champion, 2005.

SPINOZA, Baruch (trad. Bernard Pautrat), Éthique, Paris, Seuil, 1999 (1988).

SPINOZA, Baruch (trad. Madeleine Francès, Robert Misrahi), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. de « La Pléiade », 1954.

WOTLING, Patrick, La pensée du sous-sol. Statut et structure de la psychologie dans la philosophie de Nietzsche, Allia, 1999.

WOTLING, Patrick, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, 2008.

WOTLING, Patrick, Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001.

WOTLING, Patrick, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, 1995.